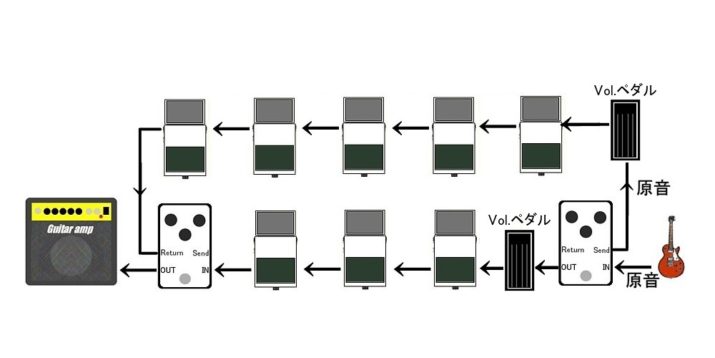

複数台の2つのレーンをパラレル接続

2本のラインをパラレル接続するパターンも考えられます。このような場合SENDから出力した同じエフェクターのRETURNに戻す必要はありません。下の図の例ではアンプ直前のSEND,RETURNを搭載したSRシリーズのエフェクターのRETURNに戻してミックスしています。 ボリュームペダルをそれぞれにセットすればラインセレクターのようにもできます。

ボリュームペダルをそれぞれにセットすればラインセレクターのようにもできます。

2つのラインをバイパスする

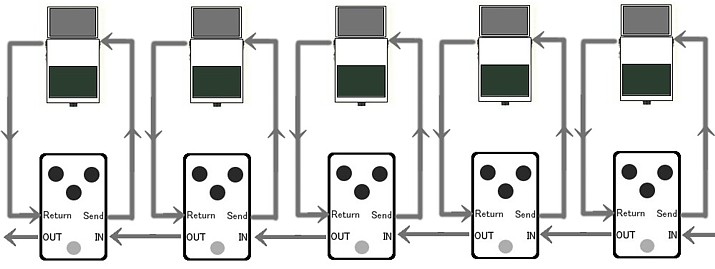

もっとパラレル接続を有効活用するには2台のパラレル接続のブロック同士を連結する方法が考えられます。 これなら上段と下段のラインを個別に使うだけでなく途中から一方のラインに合流させることもできそうです。上の図はあくまでもイメージです。実際にこれだけ繋ぐとスイッチの切り替えが大変かもしれません。さらにSRシリーズのエフェクターでも機種によりミックス方式が違います。特にトゥルーバイパス式の機種(Dynamix Driver SRとCHR-SR1)ではOFF時にSEND,RETURN間のエフェクターはカットされるのでONにしたままMIXツマミを操作する必要があります。これらを踏まえると以下の図のようにパラレルブロックの数は2~3ブロックまでが実用的と言えるでしょう。

これなら上段と下段のラインを個別に使うだけでなく途中から一方のラインに合流させることもできそうです。上の図はあくまでもイメージです。実際にこれだけ繋ぐとスイッチの切り替えが大変かもしれません。さらにSRシリーズのエフェクターでも機種によりミックス方式が違います。特にトゥルーバイパス式の機種(Dynamix Driver SRとCHR-SR1)ではOFF時にSEND,RETURN間のエフェクターはカットされるのでONにしたままMIXツマミを操作する必要があります。これらを踏まえると以下の図のようにパラレルブロックの数は2~3ブロックまでが実用的と言えるでしょう。

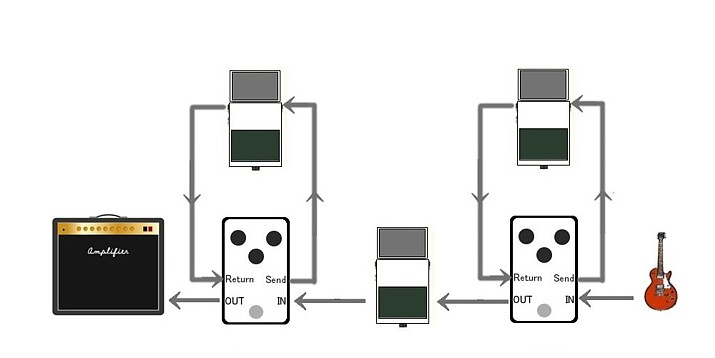

実用的なパラレルブロックの連結

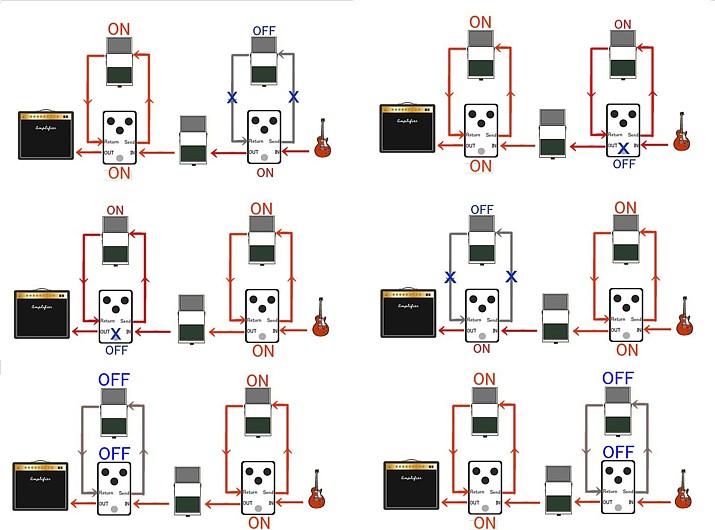

これだけでもかなりのエフェクトパターンが考えられます。次のようなパターンをみてみましょう。

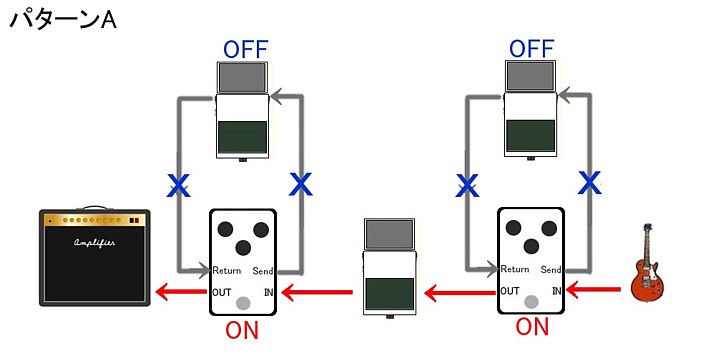

※トゥルーバイパス式のものはOFF時にSEND、RETURN間のエフェクトがカットされてしまします。トゥルーバイパス式の場合はONにしたままMIXツマミの操作で信号経路を振り分けてください。

赤色の矢印が信号の経路を表します。このパターンAではパラレル接続したエフェクターは電源をOFFにして下段、直列部分のみの通常のエフェクトとなっています。

赤色の矢印が信号の経路を表します。このパターンAではパラレル接続したエフェクターは電源をOFFにして下段、直列部分のみの通常のエフェクトとなっています。

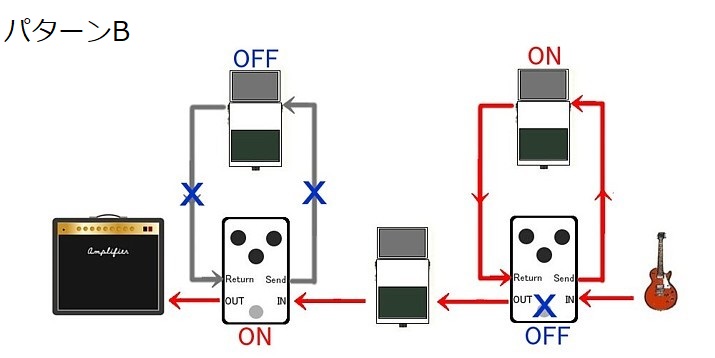

パターンBではギターの直後のパラレルブロックのON/OFFをそれぞれ入れ替えた直列繋ぎとなっています。

パターンBではギターの直後のパラレルブロックのON/OFFをそれぞれ入れ替えた直列繋ぎとなっています。

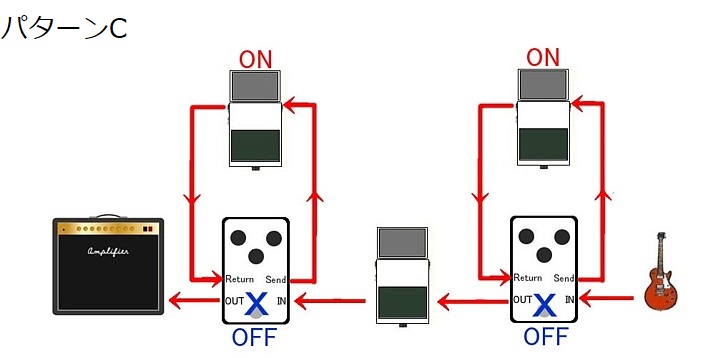

さらにアンプ直前のパラレルブロックのON/OFFを入れ替えれば両ブロックのSEND,RETURN間の上段部エフェクトのみとなりパターンAとは反対側のラインを使っていることになります。パターンAからパターンCへは4つのスイッチを切り替えるため結構大変です。次の曲への合間になら切り替えられそうです。

さらにアンプ直前のパラレルブロックのON/OFFを入れ替えれば両ブロックのSEND,RETURN間の上段部エフェクトのみとなりパターンAとは反対側のラインを使っていることになります。パターンAからパターンCへは4つのスイッチを切り替えるため結構大変です。次の曲への合間になら切り替えられそうです。

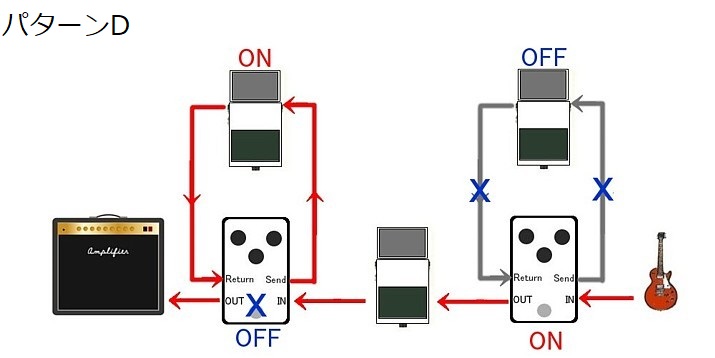

パターンDはパターンBとは逆にアンプの直前のブロックのON/OFFのみ入れ替えたパターンです。

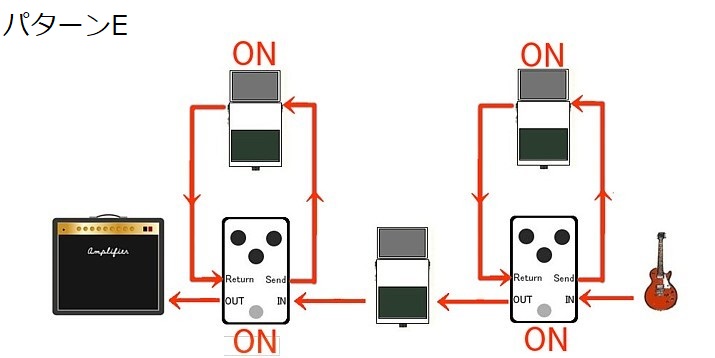

両方のエフェクトをONにしてパラレル接続として使ったパターンです。両ブロックともパラレル接続として使ってます。

このほかにも片側のブロックのどちらかをOFFもしくは両方ともOFFの組み合わせで、さらに6つのパターンが考えられます。

PR

PR

応用編

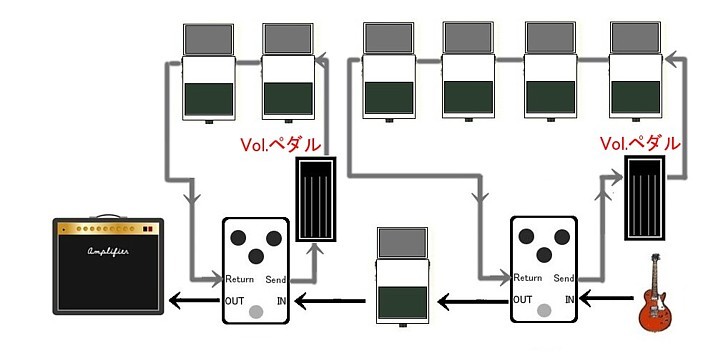

これらのパターンを基本にもっとエフェクターを増やしたい場合は次のような接続も可能と言えます。

SEND,RETURN間に1台だけではなくエフェクターのラインを組み込んだものです。エフェクターが増えて複雑ですが、先ほどのパターンA~パターンE以降までと基本は同じ考え方になります。

ボリュームペダルを使うことでSEND,RETURN間のエフェクターラインを一度にカットしたり加えたりできるため一台ずつ切り替える手間を省けます。

2つのパラレルブロックの連結だけでかなりのエフェクトパターンを作ることが出来るはずなので色んなアイデアを盛り込んでみましょう。

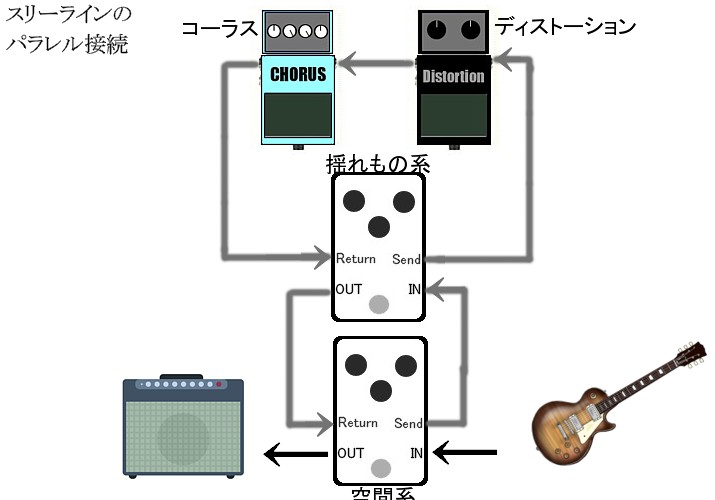

揺れもの系、空間系ペダルをパラレルで積み上げる

揺れもの系、空間系を直列にして同時に鳴らした場合順番や組み合わせによっては効果がなかったり、おかしなエフェクトになる場合がありますがそれぞれをパラレルで接続すれば前後関係に影響されず今までにない音作りが出来るかもしれません。

上の図では空間系、揺れもの系そしてディストーションとコーラスの組み合わせの3段パラレルとなっています。この接続の場合コーラスにのみディストーションが掛かり他のラインは歪ませることなくエフェクトを掛けられます。

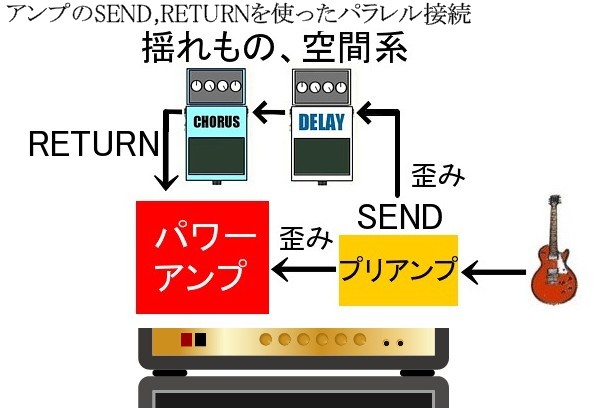

この他にもパラレルでエフェクトを掛けるには何通りかの方法があります。まず、一般的に知られているパラレル接続の方法はアンプのセンド、リターン端子のパラレルを使う方法です。 ただし、この方法はプリアンプを直接迂回するわけではなく、アンプの歪みの後にエフェクターを設置する機能であるため直列接続に近いと言えます。

ただし、この方法はプリアンプを直接迂回するわけではなく、アンプの歪みの後にエフェクターを設置する機能であるため直列接続に近いと言えます。

まだ他にも、ステレオアウトのあるエフェクターを使って分岐する方法やダイレクトアウト、ドライアウト端子を使って分岐する方法もありますが、これらの場合は分岐させた信号をミックスするのに別の機器を用いるかそれぞれ別のアンプを鳴らす必要があります。ラインセレクター、やスイッチャーにもパラレル接続の可能な機能を有するタイプもあるようです。

一通りパラレル接続の基本を解説しましたがエフェクター同士のパラレル接続はまだ未開発な部分が多いのでユーザーの皆様と一緒に発展させていくカテゴリーだと思っています。色んな接続方法を一緒に開発、研究していきましょう。

次のページからはSRシリーズの各エフェクターを使った、より詳しく具体的なパラレル接続の活用術を解説していきます。