クラプトンECミッドブースター販売中!!

エリック・クラプトン使用機材の変遷

有名アーティストのペダルボード研究、第2回はやはりこちらもギターの神様と言われるエリック・クラプトンの使用機材の研究です。

クラプトンはギターを始めた当初からブルースを追求し即興演奏のセッションをステージで披露するスタイルを広めたり、後のハードロックの原型と言える大音量機器を取り入れるなど先駆者としての面はもちろん、人生における様々な出来事が音に込められているかのような深みがまさに唯一無二のギターの神様と言われる所以でしょう。ブルースの追求と長いキャリアで培われたスタイルは今や押しも押されぬ王道と言えます。

前回、研究したジミ・ヘンドリックスと違い活動期間が大変長いため各時代ごとにその使用機材をみていきたいと思います。

ヤードバーズ時代

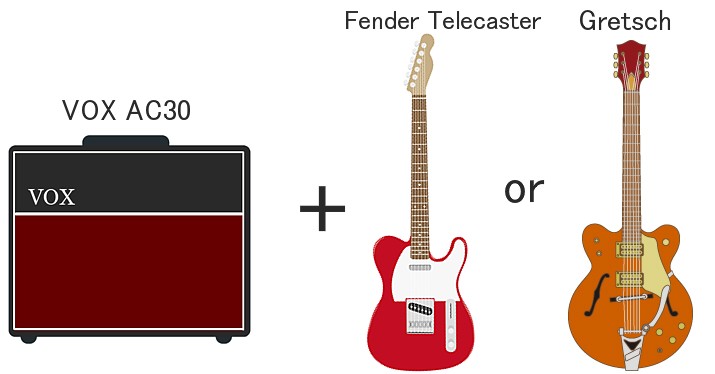

クラプトンを始めとしてジェフ・ベック、ジミー・ペイジと三大ギタリストを輩出したヤードバーズですが、時代的な流れからブリティッシュ・ビートバンドのスタイルでありながらブルージーな面も兼ね備えていました。この頃のクラプトンの機材は当時のブリティッシュ・ビートバンドの標準的な機材と言えそうです。 当時の写真などで赤いテレキャスターを使用しているのが分かります。ロックンロール系の曲もあったためかグレッチを使用するクラプトンの写真もありますが白黒なのでギターの色はよくわかりませんでした。

当時の写真などで赤いテレキャスターを使用しているのが分かります。ロックンロール系の曲もあったためかグレッチを使用するクラプトンの写真もありますが白黒なのでギターの色はよくわかりませんでした。

本格的なブルースをやりたかったクラプトンですがヤードバーズのポップ路線に嫌気がさしバンドを脱退、ブルースブレイカーズに加わります。この辺りから当時のビートバンドの標準的なサウンドから脱却して独自のサウンドを追及していったようです。

Blues Breakers時代

ブルースブレイカーズ時代のサウンドを聴くと当時としてはかなり先進的でファットな歪みサウンドを生み出しています。そのサウンドの軸となるギターとしてサンバーストのレスポールを導入しています。ブルースブレイカーズのアルバムジャケット写真でクラプトン本人が読んでいる雑誌の名前にちなんでBEANO Les Paulという愛称でも呼ばれています。

Eric Clapton 1960 Les Paul “BEANO”画像は復刻モデル です。オリジナルを入手した’66年当時は現行品であったとも言えそうです。

このレスポールを軸にエリック・クラプトンはこの後台頭してくるハードロックサウンドの原型となる歪みを作るなど、機材面でも大きな影響を与えたといえます。そのサウンドのひみつが次の図のような機材といえるでしょう。

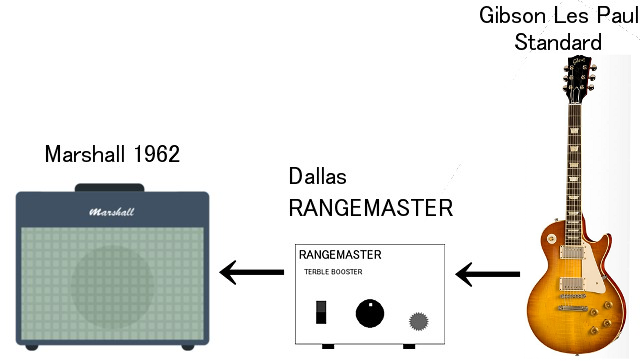

まずサウンドの要と言えるのはレスポールとマーシャルアンプの組み合わせです。クラプトン本人がレスポールとマーシャルはペアで機能すると後に回想するほどで、この黄金コンビを誰よりも早く取り入れたといえます。

しかしマーシャルといえど当時はまだアンプだけではそこまで歪みを得られなかった様で、ここで活躍したのが後にブライアン・メイやロリー・ギャラガーも使用するトレブルブースターのDallas Rangemasterだと思われます。

アンプだけでは十分に歪まないのでブースターでドライブさせる使い方です。ブライアン・メイなどはAC30をブーストさせていましたがクラプトンはMarshall 1962というコンボアンプをブーストさせていました。

Cream時代

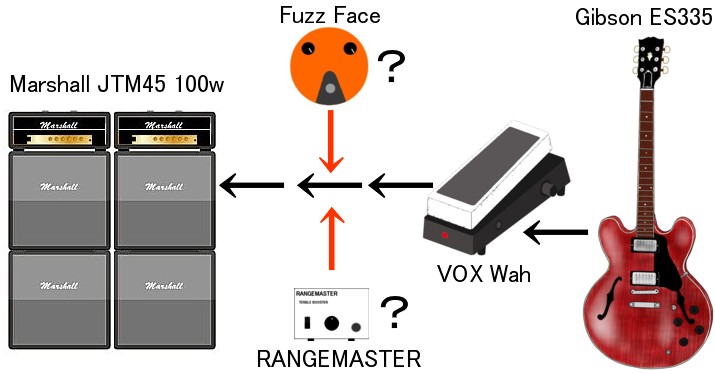

クリーム時代はさらに大音量で現在のハードロックサウンドの先駆けとなるようなサウンドを出していましたが基本はBlues Breakers時代同様マーシャルアンプとギブソン系ギターの組み合わせです。BEANOレスポールはクリーム結成当初も使用していましたが盗難にあってしまったためサイケデリックなペイントが施されたギブソンSGやES335をメインに使用しています。

通称フールギターと呼ばれているギブソンSG

このサイケデリックペイントは当時のマネージャーによるイメージ戦略だったようで、クラプトンのSGだけでなくジャック・ブルースのベースとジンジャー・ベイカーのドラムキットにも同じようなペイントが施されたようです。いずれにせよウーマントーンと共に時代を象徴するギターと言えるでしょう。

ES-335はヤードバーズ時代に既に入手していたようですが本格的に表舞台に登場するのはクリーム時代からと言えそうです。特にクリーム解散コンサートでの使用が印象的ですがフールSGと違いこれ以降キャリアを通して度々登場する一本です。Fool SGとES-335の他にクリーム時代のギターとしてはギブソンのファイアバードも使用していました。解散コンサートは2部制だったようで、映像作品で有名なES-335を使用しているのは後半の公演で前半はファイアバードを使用していたようです。

同じ時期にブルースギタリストのバディ・ガイとセッションする映像でもこのファイアバードが見られます。

アンプはJTM45に代わっていますが元々Marshall 1962はJTM45のコンボタイプでBlues Breakers時代は車に積み込みやすいようにコンボ仕様を使っていたようです。

アンプはJTM45に代わっていますが元々Marshall 1962はJTM45のコンボタイプでBlues Breakers時代は車に積み込みやすいようにコンボ仕様を使っていたようです。

クリーム時代から会場が広くなったのと大音量時代の到来もありヘッド部のJTM45を100wにパワーアップしたものと4×12キャビネットを積み上げたものを複数セット用意してハードロックの原型と言えるサウンドを作り上げていました。

VOXのワウペダルの次には歪みをかせぐため、引き続きRangemasterでブーストしていたのかRangemasterではなくFuzz FaceやTone Benderでブーストしていたという説もあります。もしくはフルアップさせたアンプの歪みのみとも言われていますがこの辺りは更に研究の余地がありそうです。

Blind Faith

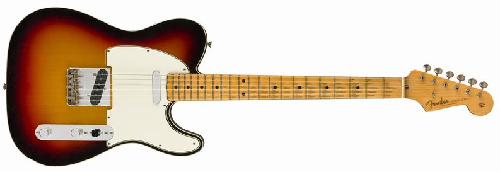

クリーム解散の後、短期間ではありましたが友人のスティーヴ・ウィンウッドと共に新たなBlind Faithを結成し活動しました。ロンドンのハイドパークで10万人の大観衆を集めたフリーコンサートがデビューライブでしたが、この時使用されたギターがサンバーストのテレキャスターです。ネックはストラトキャスターのメイプル指板ネックが取り付けられています。

ストラトネックのテレキャスター

画像は復刻モデルです。

このネックは間もなく表舞台に登場するブラウニーのネックを取り付けているようにも見えますが真相は定かではありません。テレキャスの他には先ほどのES-335もツアーで使用されたようです。

アンプは引き続きMarshall製のものが使われているのでテレキャス以外はクリーム期と大きな違いは無いと思われます。

デラニー&ボニーとの共演~プラスチック・オノ・バンドのサポート

当時のクラプトンはTHE BANDのアルバム『Music From Big Pink』に大きな影響を受けていたようでBlind Faithよりも彼らの前座であったデラニー&ボニーの音楽的スタイルの方が好みであったようです。

Blind Faithが短期間で解散になるとデラニー&ボニーと活動を共にしますが、同時に機材にも変化がみられます。ギターには3ピックアップの黒のレスポールカスタムを用いてサポートする姿が映像や写真で確認できます。この黒のレスポールカスタムもクリーム時代に既に入手していたようですが当時はレコーディングやバックアップなど裏方的な使用だったようです。

3ピックアップの黒いレスポールカスタム Black Beauty

このギターはジョンレノンのトロント公演でプラスチック・オノ・バンドのメンバーとして参加した際も使われています。

アンプはこの時期からマーシャル100wではなくフェンダーのデュアルショウマンを使うようになりました。他のアーティストがDual Showmanを使うのを聴いてサウンドが気に入ったようで、大音量よりも音色とバンドのアンサンブルも重視していたものと思われます。

このデュアルショウマンとレスポールカスタムの組み合わせの他にストラトキャスターBrownieとデュアルショウマンの組み合わせが当時と思われる写真で確認できます。

クラプトンこれらの活動から新たな方向性を見出しデラニー&ボニーの一部メンバー(オールマン・ブラザーズバンドのデュアン・オールマンも途中から参加し大きく貢献)らと共にDerek and the dominosを結成します。

Derek and the Dominos

過激なサウンドだったCream、Blind Faith時代からデラニー&ボニーとの活動を経てDerek and the dominosへと至る過程で現在のクラプトンのイメージとなる落ち着いたサウンドが確立されてきたようです。

メインのギターはDelaney & Bonnieとのライブや初のソロアルバム『ERIC CLAPTON』で既に登場していましたが、アルバム『いとしのレイラ』の写真にも写っているBrownieとして知られるサンバーストの1956年製ストラトキャスターです。Blind Faithで共に活動したスティーヴ・ウィンウッドがストラトを使っていて、そのサウンドに魅了されたようです。この時代以降クラプトンはストラトをメインに使うようになりました。

Brownieの復刻モデル 指板の汚れやボディの傷、ヘッドのタバコの焦げ跡なども再現されています。

アルバムではピックアップのセンターとリアをミックしたハーフトーンが印象的ですが、この時代のストラトのピックアップセレクターはまだ3wayスイッチだったので改良が施されていたと思われます。

レコーディングでのアンプは小型のFender、Champがメインに使われたようで、これをフルアップさせハーフトーンと組み合わせマイルドでレイドバックしたドライブサウンドを作り出していたと思われます。

70年代復帰後のソロ活動~

Derek and the dominosでは名作『いとしのレイラ』を作り上げましたが、その後クラプトン自身に降りかかった悲運やバンドも活動停止となってしまった事など心身共に疲弊したクラプトンは暫く表舞台から姿を消してしまいました。しかし、友人のピート・タウンゼントらのサポートで復活のコンサートを開催し、これを機に活動を再開しました。

この時に登場したギターがクラプトンのトレードマークと言える黒のストラト”Blackie”です。

“Blackie”

画像は限定販売された復刻モデル

50年代のヴィンテージストラト数本から最良の部品を組み合わせて作られたと言われています。

復帰後の70年代中期、ブラッキーと並んでよく使用されたギターがギブソンのエクスプローラーです。

このExploreは肘の当たる部分がカットされていますがクラプトンが入手した時点で既に加工されていたようです。

エルボーカット加工が施されたエクスプローラー

(本来あるはずの箇所の損傷が激しく修復不可能であったためカット加工したそうですが、入手時クラプトン本人はボディ形状が加工されているものとは知らなかったようです。今では有名なGibson Exploreですが当時は大変珍しいギターだったようです。)このエルボーカットのエクスプローラーは74年の初来日公演でもブラッキーと共に使用されました。

アンプはクリーム以降はフェンダーを愛用していましたが、ちょうどこの時期フェンダーの創始者レオ・フェンダーが新たなブランドMUSIC MANを立ち上げたので新しいアンプをリクエストしたようです。それがMUSIC MAN HD-130 Reverbです。フェンダーアンプと違いプリアンプ部にはトランジスタが使われていて、出力の切り替えやマスターボリューム搭載により歪ませて音量を下げられたりと使いやすさが気に入っていたようです。

PIBNOSE 7-110

MUSIC MANの他にも復帰後のアルバム第一作目となる461 Ocean Boulevardの『Moterless Children』ではPIGNOSEの7-100という電池駆動のミニアンプを使用していたと言われ、遊び心のあるリラックスした雰囲気が伺えます。

そのほかの機材としてクリーム時代から愛用のVOXワウペダルやレスリースピーカーなどがレコーディングやステージでも使用されたようです。

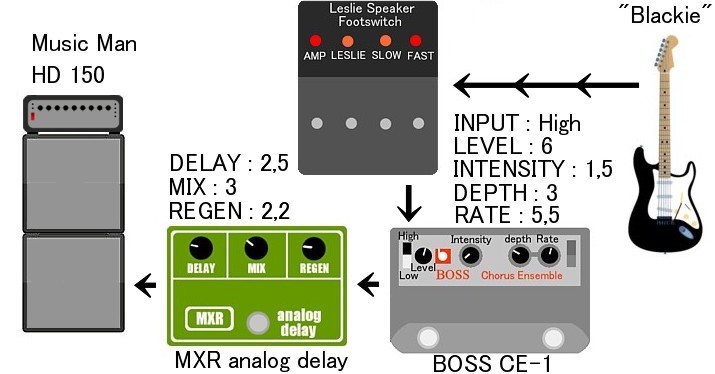

1979年、来日公演時の使用機材

70年代も末になると揺れものペダルや空間系のコンパクトエフェクターも登場し使用機材もまた変わってきていますが、ストラトのBlackieをメインとしたサウンドスタイルは継承されていると言えるでしょう。

この時の来日公演はライブアルバムJUST ONE NIGHTとして録音されたようです。という事は実際に使用機材のサウンドを確認できる訳なので是非音源を聴いてみてください。

さらに79年来日時の足元の機材が写真に収められており、以下がこの時のボードのイメージ図です。非常にシンプルで最小限の機材でサウンドメイクをしていることが分かります。 手元にある資料では接続順は記載されていないので正確には判りませんが、プラグの形状から判断して恐らくギター

手元にある資料では接続順は記載されていないので正確には判りませんが、プラグの形状から判断して恐らくギター

ツマミの設定も部分的に確認できたので記載しましたが、資料からはハッキリ判らない箇所もあり、実際にこの設定で演奏されたかは不明なので参考程度にご覧ください。

今ではビンテージとなっているMXRのディレイやBOSSのCE-1ですが、70年代中期にはまだ無かったような当時の最新機材が80年代も近くなると見られるようになりました。

ワウペダルが見当たらないのでフットスイッチの前後に接続されボードから離れた位置に置かれていたかもしれません。

アンプは引き続きミュージックマンHD-130やHD-150を特別にカスタムしたヘッドが使用されていたということです。

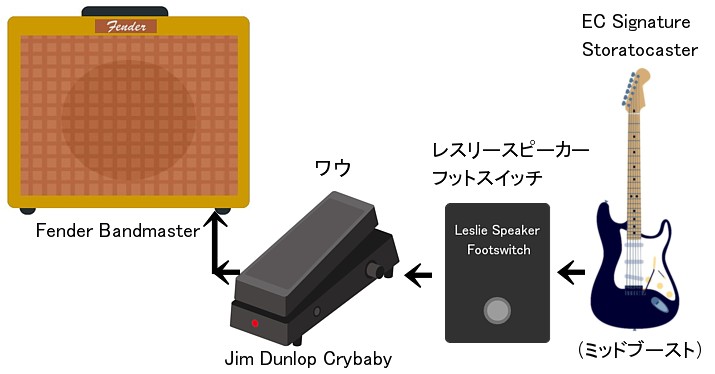

現在の使用機材

80年代中盤以降になるとメインのギターはレースセンサーピックアップ(現在はノイズレスピックアップ)とミッドブースト回路を組み合わせたシグネチュアーストラトキャスターとなります。ミッドブーストによりレスポール、ハムバッカーのサウンドも出せるよう開発されたようです。

80年代中盤以降になるとメインのギターはレースセンサーピックアップ(現在はノイズレスピックアップ)とミッドブースト回路を組み合わせたシグネチュアーストラトキャスターとなります。ミッドブーストによりレスポール、ハムバッカーのサウンドも出せるよう開発されたようです。

これによりクラプトンは頻繁にギターを変える必要がなくなり機材も一層シンプルになったと言われます。

2015、16年あたりの最近の使用機材のレポートによると現在はシグネチュアーストラトキャスターをメインに足元はJim Dunlopのワウペダル、クライベイビーとレスリースピーカー用のフットスイッチのみというシンプルさのようです。 ギター本体に内蔵されているミッドブーストはボリュームノブで調節しています。状況や曲に合わせてブースト量を加減しながら音作りが出来る仕組みです。アンプはフェンダーバンドマスターで以下のようなツマミの設定が確認されています。

ギター本体に内蔵されているミッドブーストはボリュームノブで調節しています。状況や曲に合わせてブースト量を加減しながら音作りが出来る仕組みです。アンプはフェンダーバンドマスターで以下のようなツマミの設定が確認されています。 Fender Bandmasterの各ツマミはMAXまで12段階でクラプトンはPRESENCE6,BASS6,TREBLE9,となっています。

Fender Bandmasterの各ツマミはMAXまで12段階でクラプトンはPRESENCE6,BASS6,TREBLE9,となっています。

バンドマスターにはマイク入力もあるようで、これは使用しないのでVOLは0となっています。ギター用のマスターボリュームは7となっていてフルアップではないですがミッドブーストの効きを考慮しているかもしれません。

実際にこの設定で演奏されていたかは判りませんが、参考にしてみましょう。

ストラトキャスターのイメージが強いクラプトンですが、その他のギターを使うこともあります。また、ほかにも使用していた機材もあるかと思われるので今後も追加してご紹介していきます。